BUSINESS MONTRES ARCHIVES (accès libre)

Un voyage dans les beaux-arts du temps, sous le signe de la boule rouge (deuxième partie #2/3)

Reprise d’un texte écrit en 2006 pour un livre qui a finalement vu le jour sous une autre forme. Ce n’est donc pas un article, mais une promenade « culturelle » dans l’histoire des objets du temps, de la préhistoire à nos jours (deuxième des trois parties)…

Un pèlerinage personnel

à l’Observatoire royal

de Greenwich (Royaume-Uni)

Le texte ci-dessous a été écrit en 2006 pour un ouvrage finalement publié sous une autre forme, voici quelques années. Il s'agit donc du chapitre d'un livre (non d'un article), mais on peut le relire à part, comme un patient voyage aux sources de nos beaux- arts du temps, sinon comme un très court roman de notre apprentissage des heures...

À RELIRE : la première partie de notre voyage personnel au pays des premiers objets du temps, sous le signe de la boule rouge et des concours hippiques (Business Montres du 9 décembre)…

On dirait aujourd’hui que les sujets horlogers de Sa Majesté britannique avaient la bonne stratégie marketing. Au lieu de penser l’horlogerie comme un domaine artistique, ils en faisaient un champ d’investigation scientifique en cherchant à produire des montres toujours plus précises et plus fiables. Ils y étaient poussés par un impératif stratégique : la domination des mers, élément-clé de l’éternelle géopolitique anglaise. Les marins de l’époque sont à peu près incapables de naviguer autrement qu’à l’estime. Ils savent calculer la latitude (les navigateurs de l’Antiquité y parvenaient également), mais pas la longitude. Avec une seule coordonnée, impossible de faire le point en pleine mer et donc impossible de conserver un cap pour rejoindre une destination donnée. La navigation était alors plus une affaire de flair personnel que de précision scientifique. Les marins anglais n’en étaient pas moins considérés comme les meilleurs du monde et ils étaient lancés sur les mers pour mailler ce qui allait devenir l’Empire britannique.

Je quitte l’agitation londonienne pour gagner Greenwich, qui semble vivre au rythme calme d’un autre temps. Sur les pelouses du parc, les étudiantes grignotent un sandwich en riant. L’illusion est presque parfaite, puisqu’un voilier historique, le fameux trois-mâts Cutty Sark, construit en 1869, est amarré sur les quais, à une portée de fusil de l’observatoire, qui est fait aujourd’hui partie du Musée maritime national anglais (ci-dessus). Sans trop forcer son imagination, on se laisse aller à la vision de ces quais remplis de ballots d’épices et de coton, dans le lent balancement des vergues, avec les cris des marins et le piaillement rauque des goélands. L’Union Jack flotte toujours et la Tamise ne devait pas être beaucoup plus propre. Il ne manque que les uniformes pour que l’illusion soit parfaite. C’est ici que la grande aventure maritime de l’Angleterre trouve sa source. C’est ici que je suis venu rencontrer un homme disparu depuis 230 ans [ndlr : 2006] : l’horloger John Harrison (1693-1776) – l’horloger dont la montre a donné à l’amirauté britannique un siècle et demi de suprématie incontestée sur tous les océans.

Ce John Harrison est intéressant parce que c’est un autodidacte, qui a appris l’horlogerie sur le tard, et qui a développé son art comme un mercenaire chasseur de primes, puisqu’il voulait décrocher la prime de 20 000 livres sterling qu’une commission officielle avait promis à celui qui mettrait au point une méthode précise pour déterminer la longitude à un demi-degré près. Grande affaire internationale que ce concours lancé pour calculer la longitude ! Toute l’Europe se passionne : sur le continent, les nations rivales de l’Angleterre ont compris l’enjeu : celui qui maîtrisera sa position – latitude et longitude – ira plus vite que les autres sur les mers et avec une sécurité accrue. Il sera donc plus militairement plus mobile et plus efficace, donc maître du jeu maritime. Commercialement, en naviguant sur des routes commerciales plus sûres, celui qui saura faire un point précis arrivera avant les autres dans les comptoirs outre-mer et il en ramènera les meilleures marchandises avant les autres. Des milliers de personnes se mirent à rêver de cette prime offerte par le Parlement anglais. Les écrivains et les journalistes s’emparèrent du sujet, promu grande cause nationale et plus grande énigme du siècle. La communauté scientifique européenne penchait pour une solution astronomique du problème de la longitude : diverses techniques de calcul existaient pour déterminer celle-ci en se basant sur l’observation des astres, des planètes et de leurs satellites. Des centaines de « tables » de prévision, toutes plus complexes les unes que les autres, ont été éditées pour prévoir la position de ces astres et en déduire la position d’un point donné par rapport au méridien. Le principal handicap de cette méthode astronomique était sa difficulté de mise en œuvre sur un navire de haute mer, balloté par les vagues sous des ciels rarement assez dégagés pour permettre des observations fiables.

Pragmatiques, sinon intellectuellement paresseux, les marins doutaient de pouvoir procéder aux mesures et aux calculs requis. L’autre solution était mécanique et basée sur une évidence horlogère : il suffisait de calculer la différence entre l’heure solaire locale (par exemple, le midi du lieu où se trouve le navire) et l’heure d’un lieu de référence (par exemple, l’heure du port de départ). En quelques opérations simples, ce décalage horaire permet d’établir une position est-ouest par rapport à un méridien d’origine. Toute la difficulté était de conserver l’heure d’origine avec une précision suffisante : avec une moyenne d’écart de quelques minutes d’écart par jour, les montres de bord et les chronomètres de marine de l’époque affichaient plusieurs heures de différence à l’issue d’une traversée au long cours, donc plusieurs degrés de longitude d’erreur. Ce qui représentait une précision de... quelques centaines de kilomètres à l’arrivée ! On comprend l’urgence de la recherche d’une solution au défi technologique de la longitude : comment rendre une montre ou un chronomètre de marine assez précis pour n’afficher que quelques secondes d’écart sur une longue période de navigation, au cours de laquelle le mouvement sera soumis aux mouvements de la houle, à l’humidité ambiante et à des grandes variations de température ?

John Harrison a construit sa première horloge à l’âge de vingt ans, après avoir appris tout seul, dans un livre, les rudiments de l’art horloger. Les rouages de cette première pièce sont en bois : une solution originale pour résoudre le problème des huiles. Harrison construira d’autres horloges en bois, dont une fonctionne toujours, dans une tour du manoir de Brocklesby Park. Une autre idée lui vient : associer deux métaux, le laiton et l’acier, pour créer un balancier moins sensible à la dilatation causée par l’élévation de la température. Vers 1727, il sent qu’il est en mesure de mettre au point une horloge marine assez précise pour conserver à quelques secondes près l’heure de référence à l’issue d’un périple océanique. Il en présentera les plans en 1730 au célèbre astronome Edmund Halley, qui sait que la majorité de la Commission de la Longitude est acquise à une solution astronomique et qui souhaite ne pas décourager Harrison, qu’il va très courtoisement orienter vers Georges Graham, le plus célèbre horloger britannique de l’époque. Ce dernier est enthousiasmé par les idées du jeune Harrison et il lui prête même de l’argent pour l’aider à réaliser son horloge.

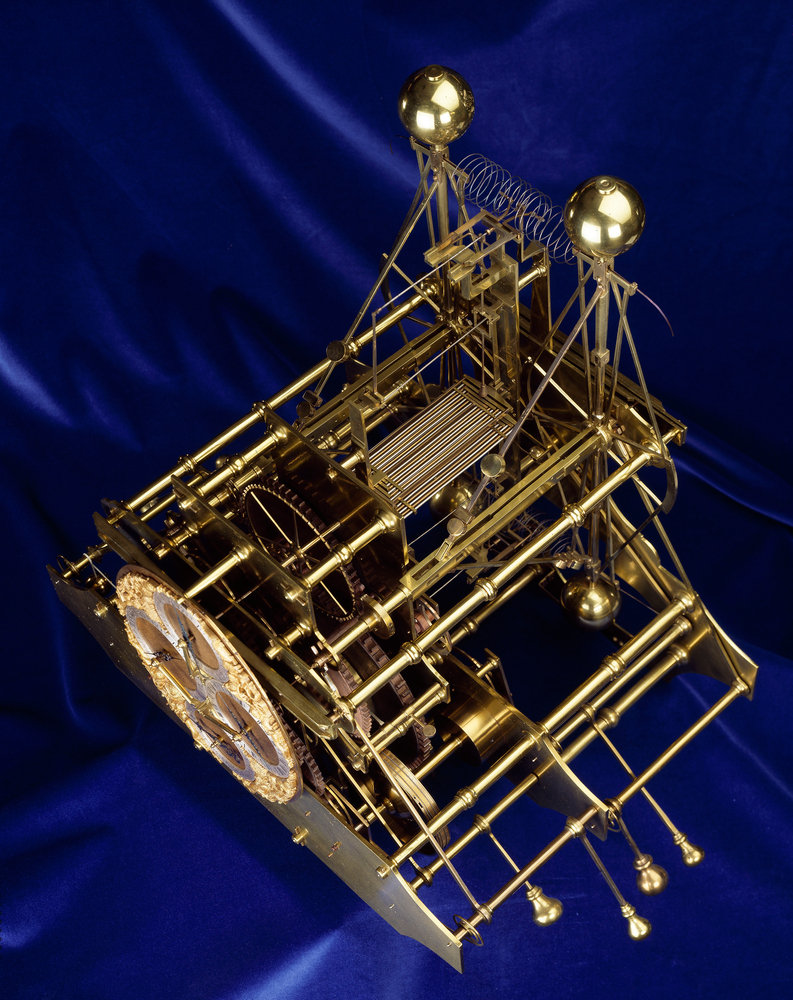

Cette première horloge de marine de Harrison – H-1 pour les historiens (ci-dessous) – est prête en 1735 et c’est celle que j’ai sous les yeux au petit musée de l’observatoire : elle est pour le moins bizarre, pyramidale , avec des rouages, des tiges et des battants taillés dans le laiton, avec d’étranges ressorts en boudin et trois cadrans séparés pour les heures, les minutes et les secondes. Aussi volumineuse qu’une douzaine de boîtes à chaussures empilées pour former un cube et rangée dans un cabinet de bois verni, elle pèse un peu plus de 32 kg. Graham applaudit, mais l’Amirauté va mettre un an pour se convaincre d’embarquer cette horloge à bord du H.M.S. Centurion, à destination de Lisbonne, où elle va voyager dans la cabine du capitaine. Après un mois de navigation, le Centurion était de retour au large des côtes anglaises. Le capitaine fait le point avec sa propre montre de bord, mais Harrison estime, grâce aux calculs basés sur son horloge, qu’il est à soixante milles à l’ouest de ce que croit le capitaine. C’est lui qui a raison et la précision de sa correction impressionne assez l’Amirauté pour qu’elle demande aux commissionnaires de la Longitude de se réunir. Face à cette assemblée, Harrison joue franc jeu : il évoque surtout les défauts de cette première horloge et il réclame deux ans de plus, et une subvention, pour mettre au point une horloge plus petite et encore plus précise. Délai accordé, avec la moitié de l’avance de 500 livres réclamée.

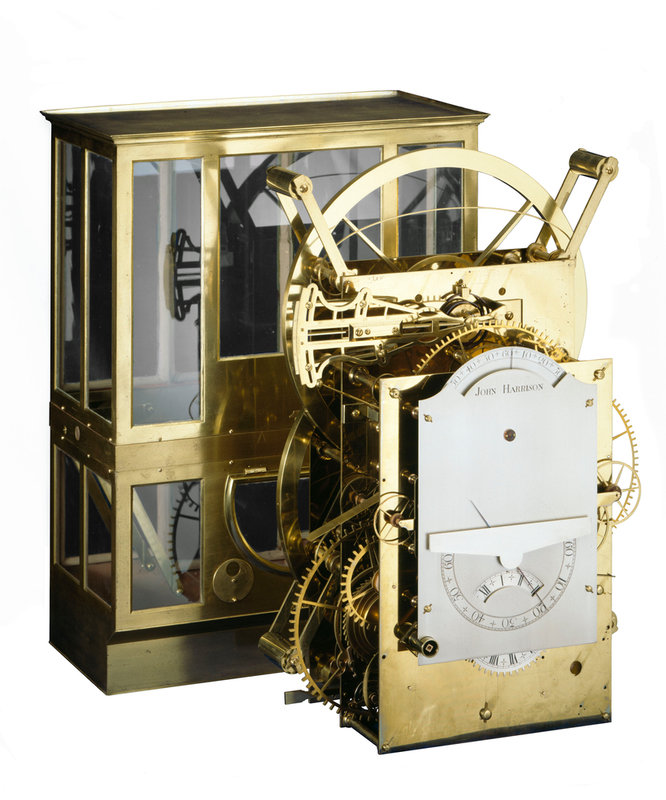

Présentée en 1737 et dédiée à Sa Majesté George le Second, H-2 est plus petite, mais plus lourde, et tout aussi révolutionnaire quoique d’allure plus classique, malgré un balancier en forme d’haltères : on peut également l’admirer au musée Greenwich, mais sans pouvoir en apprécier les améliorations internes, qui concernent la régularité du battement et la compensation des différences thermiques. Devant la Commission, qui teste l’horloge en lui infligeant des sévices plus brutaux qu’une tempête océanique, Harrison a le plaisir de voir son œuvre reconnue, mais il n’est pas encore satisfait. Il promet de revenir dans quelques années avec une « curieuse troisième machine » : il est alors âgé de 48 ans. On ne le reverra pas avant une vingtaine d’années, au cours desquelles il met au point H-3, en se contentant de taxer régulièrement la Commission de quelques menus subsides, grâce auxquels il poursuivait ses travaux pour en vivant de la réalisation de classiques horloges de marine. Pendant ce temps, H-1 reste à la disposition de Graham, qui l’expose dans son atelier, où les plus grands horlogers européens viennent l’admirer sans réserve. Au même moment, les astronomes s’échinaient à résoudre l’énigme de la longitude en multipliant les équations savantes autour de la distance lunaire. H-3 ne satisfera pas plus Harrison que les deux précédentes pièces : il avait réussi à en réduire la taille et le poids (30 kg), il avait inventé un balancier circulaire bi-métallique, ainsi qu’un roulement à billes pour les parties mobiles, mais il ne l’estimait pas digne d’être embarquée pour être testée. Sa grande idée était de miniaturiser H-3 aux dimensions d’une grande montre de poche.

En présentant son horloge H-4, en 1759, John Harrison sent qu’il touche au but. Sa montre ne fait plus que 64 mm de large ce qui la rend minuscule pour une « horloge de bord ». Elle ressemble à une grande montre de poche classique, qui ferait tout de même 1,5 kg dans la poche. Boîtier d’argent, cadran orné de feuillages, aiguilles bleuies : elle est élégante et sobre, exactement dans le style anglais. Remontée religieusement par un horloger du musée, elle fonctionnerait parfaitement, pendant trente heures , avec une précision inchangée depuis deux siècles et demi, mais elle est trop précieuse pour qu’on prenne le risque de l’user : H-4 est un trésor national, quelque chose comme La Joconde de l’histoire horlogère. En l’admirant dans sa vitrine, j’ai du mal à penser que c’est cette « petite » montre, presque banale tant elle est simple, qui a offert à l’Angleterre son empire sur les mers, et qui a révélé au monde le goût de l’extrême précision. Quand l’horloger me l’ouvre pour que j’en admire le mécanisme, je découvre une platine ornée de quelques fioritures et une signature : « John Harrison & Son A.D. 1759 ». Le vrai secret est dans les rouages et dans les rubis qui enserrent les axes, dans toutes les innovations d’une montre qui concentre ce qui se faisait de mieux pour les horlogers de l’époque.

H-4 (ci-dessous) a démontré dès son premier voyage transatlantique, à bord du H.M.S. Deptford. Trois mois pour rejoindre la Jamaïque, cinq secondes d’écart en quatre-vingt-un jours de mer. Le capitaine du Deptford proposa aussitôt à William Harisson, qui escortait la montre de son père pendant ce test, de lui acheter la première montre qui sortirait de l’atelier de John Harrison. Même précision pour le voyage de retour. En revanche, le manque d’enthousiasme de la Commission de la Longitude se fait sentir dès qu’il s’agit de payer les 20 000 livres promises : tracasseries administratives et mauvaise foi se conjuguent quand on propose 1 500 livres à Harrison, sans doute pour gagner du temps jusqu’à ce qu’une vraie solution astronomique emporte la décision des commissionnaires vexés de voir un autodidacte triompher de leurs belles tables mathématiques. Un second essai en mer donna les mêmes résultats en 1764, mais les tenants de la solution lunaire ne désarmaient pas, quoique H-4 ait donné la longitude à 20 km près, ce dont les équations lunaires étaient incapables. Tout juste reconnaissait-on au chronomètre de John Harrison l’avantage d’être plus rapide pour calculer la longitude ; peut-être lui reprochait-on d’être onéreux, alors que le ciel était gratuit et les éphémérides des distances lunaires peu coûteuses. Il faudra que l’horloger révèle tous les secrets de sa montre, qu’il la démonte et qu’il la remonte devant témoins et qu’il la copie en deux exemplaires pour qu’on lui accorde, en 1765, les 10 000 livres qui lui avaient été promises. Il avait consacré près d’un demi-siècle de son existence à la création de la meilleure montre ayant jamais existé jusqu’alors. Il mourra trois ans plus tard, à l’âge de quatre-vingt-trois ans, avec le sentiment d’être un martyr de la précision.